気象庁は15日、局地的な豪雨をもたらす「線状降水帯」の発生をほぼ都道府県単位で予測して発信すると発表した。「関東甲信」など11地区だった予測単位を56地区へ細分化し、28日から運用を始める。線状降水帯が絡む大規模災害のリスクが高まるなか、精度の高い情報提供により早めの警戒を促す狙いがある。

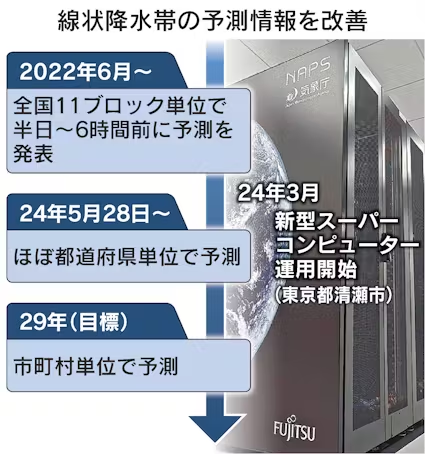

気象庁は2022年6月からスーパーコンピューターを活用して線状降水帯の予測情報を発表している。発生が見込まれる半日から6時間前を目安として、「東海」や「九州北部」など日本列島を11地区に分け予測情報を出している。

23年には22回の予測情報を発表し、うち9回は対象地区内で線状降水帯が発生した。豪雨へ注意喚起する効果が期待される一方、線状降水帯による局地的な雨への警戒をより促すためにはピンポイントで予測する精度の高さも求められていた。

気象庁によると、新型スパコンの運用が3月から始まり、より精緻な分析が可能になった。降水状況の予測範囲はこれまでの5キロ四方から2キロ四方に細分化され、より狭い地域での雨の降り方を計算できるようになったという。

気候変動による気温や海面水温の上昇が進み、線状降水帯のリスクはさらに高まる恐れがある。気象庁気象研究所などの予測によると、平均気温が産業革命前と比べて4度上昇した場合、日本の線状降水帯の発生頻度は1.6倍に増える。

導入時に想定した線状降水帯予測の的中率は25%。気象庁は新たな運用を始めても同程度の精度を維持できると見込んでいるが、正確な予測が難しい状況には変わりない。

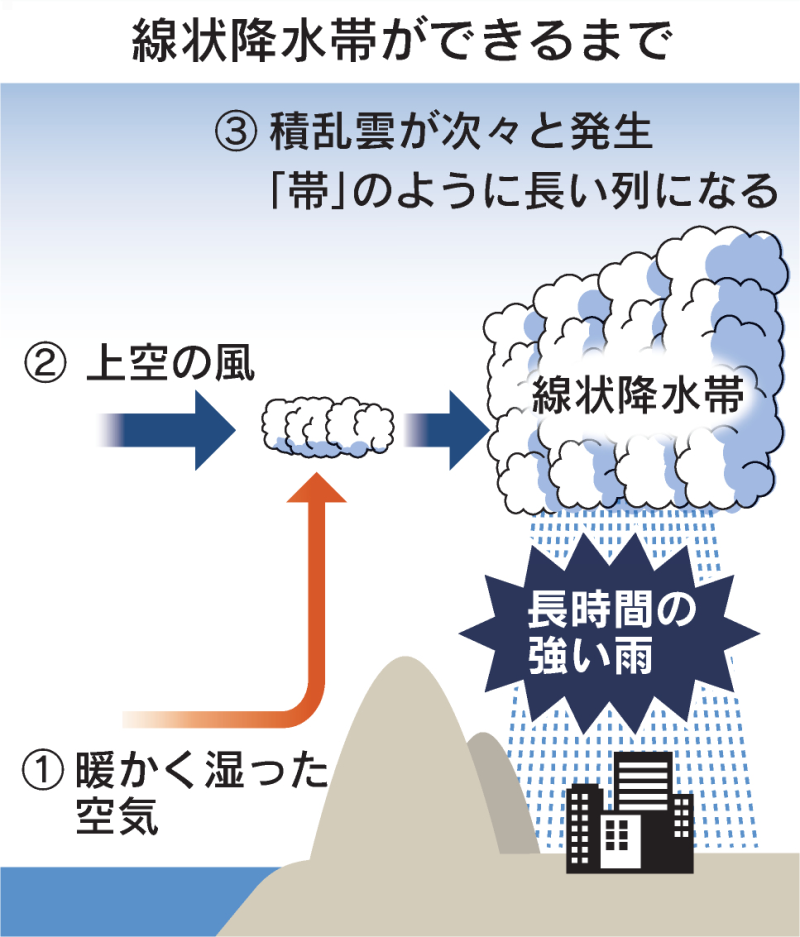

線状降水帯には大気の不安定さや水蒸気の量、高度ごとの風の状態などが複雑に関係し、発生の詳しいメカニズムは解明できていない。特に海上から陸上にかけて発生する場合は水蒸気量を正確につかむハードルが高い。

23年に発生した23回の線状降水帯のうち、予測を出せなかった「見逃し」は14回(61%)あった。気象庁は「早めの避難につなげられるよう、引き続き予測技術の向上に努める」と説明。29年に市町村単位で半日前の発表を目指す。

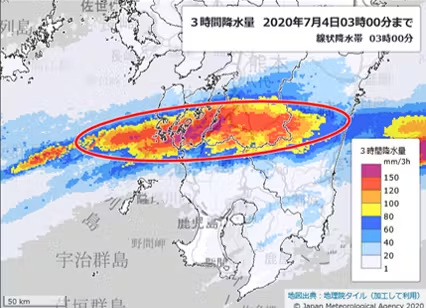

▼線状降水帯 積乱雲が長さ50〜300キロメートル程度にわたって帯状に連なり、比較的狭い地域に激しい雨を長時間降らせる。気象庁は「3時間の積算雨量が100ミリ以上の分布域の面積が500平方キロメートル以上」といった基準を満たした場合に発生したと発表する。

【関連記事】

- ・天気予報にAI活用 気温や降水確率、5日先まで高精度に

- ・気象庁、新型スパコンを運用へ 線状降水帯の予測向上

- ・線状降水帯予測、41%的中 精度向上も「見逃し」難題

- ・未明の災害に悩む自治体 混乱懸念、避難開始の前倒しも

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。