◆「6日間ベッドに縛り付けられ、解かれた翌日に亡くなりました」

大畠さんを振り返る映画の冒頭シーン(大熊さん提供)

祭壇にはフルーツや仏花が並び、一人の男性の遺影がこちらを向く。場面は切り替わり、男性が亡くなった精神科病院のカットへ。ナレーターとしての大熊さんの声が入った。 「大畠一也さんの両親にその時の状況を聞きました。息子の一也さんは精神的に調子を崩し…入院させました。当時40歳の一也さんは6日間、ベッドに縛り付けられ、拘束が解かれた翌日に亡くなりました」 映像が一瞬、横揺れした。ジャーナリストとしての怒りや悲しみが、その「揺れ」に表現されているかのようにも受け取れる。 「うん…はい。はい」。取材相手の言葉が生まれる道筋を少し先回りして地ならしするように、大熊さんの相づちがこだまする。◆「冥土の土産にいっちょやったるか」

作品は4場面に分かれる。第1章は、2021年に「この身体拘束を指示した医師の裁量は違法」との最高裁判決を勝ち取った大畠さん家族の話。第2章は大熊さんがインタビューに答える形で精神医療の闇を激白し、第3章は「浦河べてるの家」(北海道)の取り組みを前面に。そして第4章で、地域から精神科病院をなくした町の事例から、精神科病院なき後の目指すべき今後を見据えている。

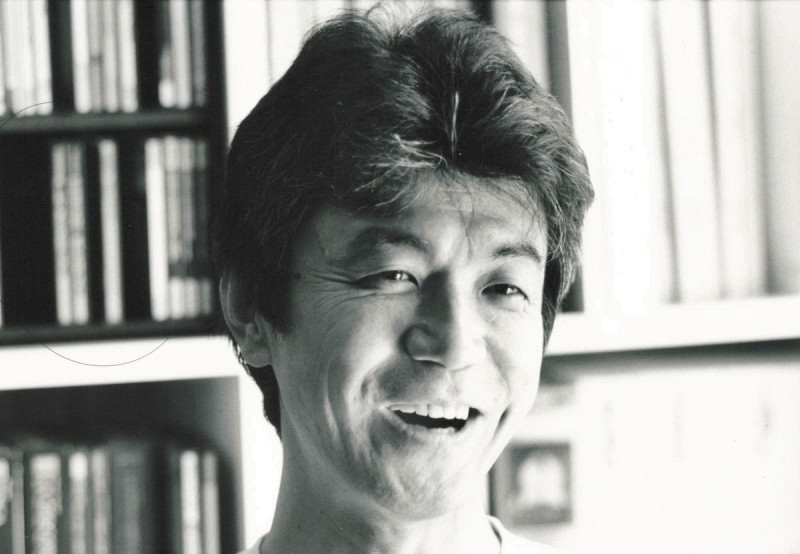

映画「脱・精神病院への道」を製作した大熊一夫さん=東京都内で

大熊さんはなぜ新たな挑戦を選んだのか。「こちら特報部」の取材に「僕の心身のエネルギーは底をつく寸前だ。だからこそ、さてさて、この残り少ないエネルギーを何に使おうかと思案して、映画に行き着いたんです」と口にした。 「活字の表現力の深さは分かっているつもりだが、活字とは別の、人の心に飛び込みやすい表現、つまり映像作りを味わってから、この世におさらばしたいって無謀にもそう思っちゃったんだよな。冥土の土産にいっちょやったるかって」◆27日、東京・千代田の一橋講堂で試写会

苦労も多かった。一つは機材の重さ。動画機能を備えた一眼レフと三脚をかついで出向くと、その重さに老いた身体が音を上げた。映像編集ソフトの複雑さも想像を超えた。「スマホで撮影してユーチューブに上げるのとは全く違うレベル。専門学校に行けば学べるだろうが、そんな時間もカネもない」。最終的には知的障害者のインターネット放送で日本の先頭を走る「パンジーメディア」(大阪)の指導者で映像ディレクター小川道幸氏に教えを請い、完成にこぎ着けた。 試写会は27日午後1時から、東京都千代田区の一橋講堂である。主催する「日本のMattoの町を考える会」の代表でもある大熊さんは語気を強める。「今の精神病院に頼り切った体制がすぐにぶっ壊れるとは思えないが、日本中に蔓延(まんえん)している『監獄病棟』とは無縁の人間らしい支え方がある。日本でもできるってことは、ぜひ知ってほしい。だから映画を作ったんだ」◆「ルポ・精神病棟」 人気漫画のモデルにも?

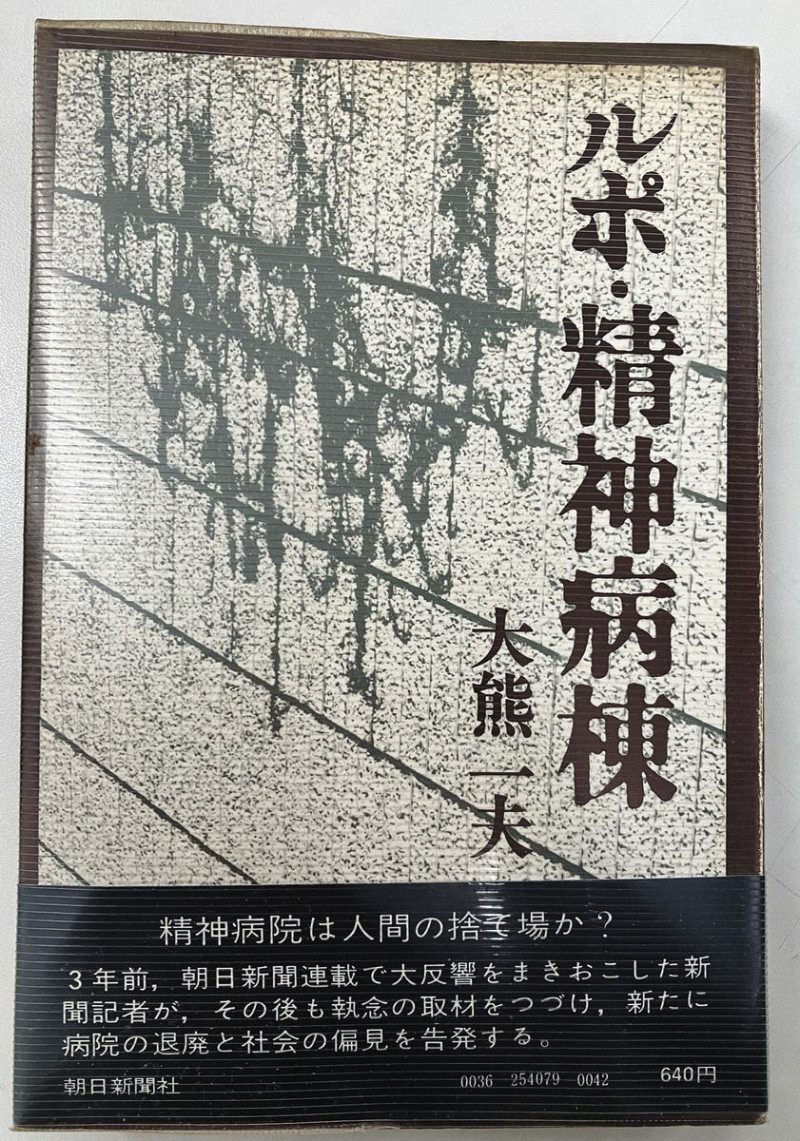

大熊さんといえば、「ルポ・精神病棟」だ。医療界の不条理を描いた大人気漫画「ブラックジャックによろしく」精神科編でも大熊さんとおぼしき、潜入取材を試みる記者が登場する。

「ルポ・精神病棟」を上梓した頃の大熊さん=本人提供

大熊さんは東京・両国生まれ。実家の零細印刷屋は東京大空襲で全焼。戦後、父は巨大印刷会社の経営を始めるも、1949年のキティ台風による水害で工場が水没して倒産し、借家住まいに。極貧と父親の病気で大学受験どころではなかった。 3年遅れで東大に入学。1963年に朝日新聞社に入社した。「交通事故で亡くなった人の顔写真をもらいに行くのが苦手で、あーぁ、嫌な世界に入ってしまったと後悔する支局時代だった」◆歌舞伎町に飛び込み2カ月取材、次は精神科病院に

そんな大熊さんを変えたのは、ある企画だった。 当時地方から集団就職で東京に出てきて落ちこぼれる少年が、東京・新宿歌舞伎町にたむろする姿が社会問題化。若手だった大熊さんはトイレで髪を茶色に染められ、2カ月間自宅に帰らず、歌舞伎町界隈(かいわい)で夏の夜をシンナーを吸いながら過ごした。取材成果は1969年、ルポ「新宿フーテン記」になり、新聞記者になって初めて先輩に褒められた。

大熊さんが30代の頃に上梓した「ルポ・精神病棟」

その数カ月後、次の潜入取材先に選んだのが精神科病院だった。「全く誰も知らない世界。当時の僕は愚かな先入観に毒されていて、精神病棟はオッカナイ場所だと思いこんでいた」 1970年2月5日、前夜から枕元に置いておいたウイスキーと日本酒をぐびぐびと飲み、泥酔状態で都内の精神科病院に運び込まれた。 「2〜3分の診察で保護室にぶち込まれました」。檻(おり)に入れられた認知症の人たち、懲罰的な電気ショック、扉のないトイレ、羊羹(ようかん)のように固まった冷や飯…。「精神病棟は人間が捨てられる場所だと分かった」 こうして新聞で「ルポ・精神病棟」を連載し、その後に出版した書籍は異例の30万部も売れた。◆その後に気づいた「わが人生で最もアホな15年間」

だが今、大熊さんは後悔している。「あれだけの思いをして描いたのに、ぼくはその後の15年間、精神病院はそれでも、ある程度は必要だと本気で思っていた。わが人生で最もアホな15年間だった」

イタリア北東部の州都トリエステでは、精神科病院の閉鎖病棟が幼稚園として整備された=1986年撮影、大熊さん提供

頭が切り替わったのは、イタリアの精神保健システムに触れてから。精神科病院を全廃し、地域で見守るシステムのイタリア・トリエステを1986年に視察。「精神病院はいらないんだってやっと気づいたんだ」 翻って現在の日本。「ルポ・精神病棟」は昔話になっていない。神出病院(兵庫)や滝山病院(東京)など、虐待が明るみに出ても国や行政の踏み込みは甘く、病床数は約30万床と世界的にも相変わらず多い。◆「大量処方、大量鎮静。後遺症は一生です」

今回の映画は松山市の精神科医・笠(りゅう)陽一郎さんのインタビューで締めくくる。大熊さんは言う。「彼は精神病院の反治療性を厳しく指摘する人物。365日24時間オープンのクリニックで、出向くことを全くいとわない。日本では稀有(けう)だが、トリエステなら当たり前。だから、この人物を映画の最後に据えたのです」

神出病院など虐待事件が相次いだ精神科病院の歴史を振り返る映画の一場面(大熊さん提供)

笠さんは、発達障害で精神科病院に入れられて統合失調症と誤診され、抗精神病薬の大量投与による不可逆的な脳の病変で苦しむ人々が多くいることに注目。ネットを使った無償のセカンドオピニオン運動を展開した。笠さんを頼ってきたその数、約1万例に及ぶ。 映画では「精神科救急の集中治療って言葉はいいが、大量処方、大量鎮静。後遺症は一生です」と笠さんの声が流れ、こう続いた。「岩盤は揺らぐと思っていましたが、変わらないね。精神病院だけじゃない。その後ろにもっと強固な組織があることを知らなかった。要するに行政が守るんです」。精神科病院の収容ビジネス化を批判する笠さんの言葉に、熱のこもった大熊さんの相づちが響いた。◆デスクメモ

長きにわたり、精神科病院の闇をただす大熊さん。頭が下がるばかりだが、そうまでしなければならないほど、解決の道のりが険しいということだろう。世間が無関心であれば、状況は変わらない。折しも衆院選。精神医療にも思いを巡らせ、現状打破を誰に委ねるべきか考えたい。(榊) 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。