旧優生保護法下の強制不妊手術を巡る訴訟で、最高裁が立法当初から憲法違反だったと認めた。重大な犠牲を強いる規定は1996年に削除されるまで48年間にわたり続いた。高齢化は進み、全面勝訴の判決を聞けないまま亡くなった被害者もいる。「国が解決を引き延ばした」「一日も早い全面解決を」。原告らは改めて訴えた。

【関連記事】

- ・強制不妊、判決朗読も配慮 公費負担で手話通訳者

- ・旧優生保護法は「違憲」 最高裁大法廷、国に賠償命令

- ・強制不妊、全面補償へ道 最高裁「国の責任極めて重大」

「国が除斥期間を主張することは信義則に反し、権利の乱用として許されない」。裁判長を務めた戸倉三郎最高裁長官が判決理由を読み終えると、傍聴席からは拍手が沸き起こり、涙ぐむ原告の姿もあった。

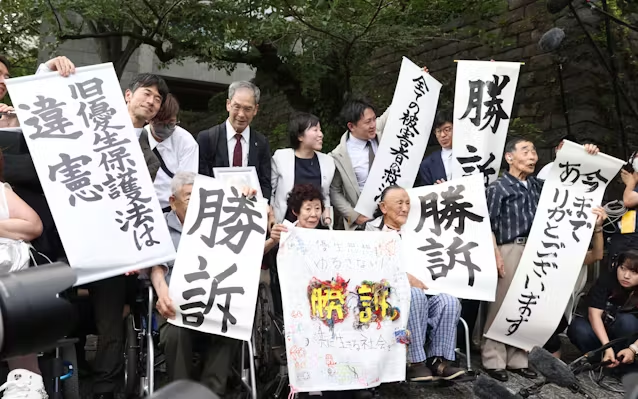

3日午後4時すぎ、各訴訟の原告団と弁護団は最高裁の前で「勝訴」「優生思想を打ち破る」と書かれた旗を掲げた。集まった支援者らは全面勝訴をたたえた。

旧優生保護法は48年に施行され、96年に母体保護法に改正されるまで存続した。

最高裁は「48年にわたり、国家の政策として特定の疾病や障害を持つ人らを差別し、不妊手術を積極的に推進した」と国の責任の重さを指摘。その結果、少なくとも約2万5千人が生殖能力を失う重大な被害が生じたと厳しく批判した。

さらに96年以降も国会で補償の措置が取られることはなく、議員立法で一時金支給法ができたのは被害者が訴えを提起した後の2019年4月だった。最高裁の今回の判決は国に迅速かつ抜本的な対応を強く求めた。

「こんなにうれしいことはない。応援してくれた皆様、本当にありがとうございます」。記者会見した東京訴訟原告の北三郎さん(仮名、81)は感謝の言葉を述べた。「2万5千人の全面解決に向け、これからも一緒にたたかっていく」と決意を語った。

仙台訴訟の原告、飯塚淳子さん(仮名、70代)も「良かったと思っている」と話した。18年に始まった仙台訴訟をきっかけに全国に提訴の動きが広がったものの、高裁段階では仙台訴訟が唯一、国の賠償責任を認めていなかった。

飯塚さんは「長い間、苦しみながらここまできた。今日は最高の日だ」と語った。

全国優生保護法被害弁護団の新里宏二共同代表は「被害者が裁判という形で声を上げ、最高裁をも動かした。社会を変える素晴らしいたたかいだった」と振り返った。

国は不妊手術が20年以上前であることを挙げ、「除斥期間」の適用によって賠償請求権が消滅していると主張。裁判は長期化した。提訴した原告の中には志半ばで亡くなり、遺族が訴訟を引き継いだケースもある。

兵庫県の小林宝二さん(92)はともに聴覚障害者だった妻を裁判中に亡くした。裁判で争い続けた国の対応について「間違っていたと思う。いつまでも引き延ばされ、私たちの苦しみは長くなった」と非難する。

集団予防接種による注射器使い回しで起きたB型肝炎の訴訟や、建設現場でのアスベスト(石綿)による健康被害を巡る訴訟など過去の国家賠償請求訴訟では、国が責任を認め謝罪し、全面解決に至ったケースが少なくない。

強制不妊手術については一時金支給法によって一律320万円を支給しているが、認定者は5月末時点で1110人にとどまる。

三浦守裁判官(検察官出身)は個別意見で「できる限り速やかに被害者に対し適切な損害賠償が行われる仕組みが望まれる」と指摘。全面解決に向け国が必要な措置を講じるべきだとした。

原告・弁護団は今回の最高裁判決を受け、国に謝罪を求める方針だ。合わせて全面解決に向けて基本合意書を締結するよう要請する見通し。

不妊手術を強制されながら被害に気づいていない人は多く存在するとみられる。日本弁護士連合会は16日に全国一斉の電話相談会を実施し、新たな被害の発掘につなげる。

東京訴訟の原告代理人、関哉直人弁護士は「今回の判決で潮目が変わり、被害者やその家族が声を上げられる大きなきっかけになった」と話した。

渡辺知行・成蹊大教授(民法) 旧優生保護法を立法した行為そのものを「違憲」と判断するだけでなく、それを認めない国の対応の不十分さや責任の重さを真正面から認めた点で踏み込んだ判決といえる。強制不妊手術を受けた全ての人に損害賠償請求権を認める方向を示し、差別や偏見を生み出した国が除斥期間を主張するのは「権利乱用にあたる」とまで強く非難した。被害者を広く救済すべきだとの強いメッセージが込められている。

除斥期間に関する判例変更の影響も大きい。著しく正義、公平の理念に反する場合、加害者側の主張が制限される。今後は裁判所が被害の実態を踏まえて柔軟に判断する可能性が高い。当事者が提訴しにくい事情を抱える性被害や公害・薬害などを幅広く救済する道筋を示した。 松原洋子・立命館大教授(生命倫理学) 全ての被害者を救済する全面解決に道をひらく判決といえる。国は救済のための方策を打ち出さなければならない。

2019年施行の一時金支給法は前文に「真摯に反省」「おわび」との文言があるものの、国の責任が不明確だった。周知が足りず、支給を受けた人は被害者全体のごく一部に限られる。一律320万円の支給額も被害の実態に照らせば低すぎる。

自身が手術を受けたことを知らない人も多く、家族に明かせないままの被害者もいる。国はプライバシーに配慮しながら、救済のための支援体制を構築する必要がある。被害者の尊厳を一刻も早く回復するため、補償の仕組みを抜本的に見直すべきだ。被害者や関係団体の意見を十分反映することも重要だ。

「日経 社会ニュース」のX(旧ツイッター)アカウントをチェック

「日経 社会ニュース」のX(旧ツイッター)アカウントをチェック

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。