アートがコミュニケーションを誘発

弘法大師・空海の生誕の地に立つ香川県の古刹(こさつ)・善通寺。そのすぐ近くにある「四国こどもとおとなの医療センター」は2013年、香川小児病院と善通寺病院が統合して誕生した。

青、赤、黄色の鮮やかな木々が描かれた建物に入ると、小児棟の玄関ホールには大きな白い木のオブジェがある。幹の中に入れるようになっているので、待ち時間が苦手な子どもにとっては格好の遊び場になりそうだ。エレベーターのピクトサインはトロッコ列車風にアレンジしてあり、その線路に沿って歩けばたどり着ける仕組みだ。

ホスピタルアートというと、絵画やオブジェを展示し、心和む環境をつくることをイメージしがち。しかし、ここでは作品を鑑賞するのではなく、「コミュニケーションを誘発する媒介」として、アートを位置付けていることが瞬時に感じられた。

発達障害の子どもは列に並んだり、待ったりするのが不得手な場合が多いので、楽しく遊べるオブジェはイライラ防止に効果的(協力作家:川嶋守彦)

かわいらしいイラストが、感覚的にエレベーターに誘導してくれる

苦しんだ当事者として、制作プロセスを重視

医療現場にアートを導入する極意を、ホスピタルアートディレクターの森合音(あいね)さんに聞くと、「対話をベースにした制作プロセス」だと答えてくれた。

まず患者や職員が抱える悩みや困りごとを聞き、それを“痛み”としてとらえる。その“痛み”をどのように改善していけばよいかを、フラットな立場で考えながら話し合い、アーティストにも協力してもらう。そして、自由な発想が可能なアートを介して“希望”に変えていくのだ。

「痛みをたくさんの視点から眺めると、その真ん中にあるべき姿(ありたい姿)が見えてくるのです」(森さん)

「なるべく多くの人と共同作業するのが大切」と語る森さん。他にも宝塚大学看護学部の客員准教授や、NPOアーツプロジェクト理事長、アートミーツケア学会共同代表などを務める

ホスピタルアートディレクターに就任するきっかけとなったのは、同センターの前身である香川小児病院の壁画制作だった。

写真家として活動しながら、医療機関にアート作品などを届ける仕事をしていた森さんは、当時の院長から「児童思春期病棟(精神科)が暗いので、壁画を描いて明るくしてほしい」と相談を受けた。そして、患者と家族、病院の職員が共に「市のシンボルツリー」であるクスノキを描くことを提案したのだ。

関係者から丁寧にヒアリングするなど構想を練るだけで4カ月かけ、作業には地域のボランティアにも参加してもらって約半年で完成させた。すると制作過程で「愛着」や「自負心」が育まれたようで、いら立って壁に穴を開けるような子がいなくなり、病棟の看護師も表情が穏やかになったという。予想以上の効果が得られたことで、森さんは新病院の計画段階から、ホスピタルアートの責任者として迎え入れられた。

四国こどもとおとなの医療センターの外観。カラフルな葉っぱと幼木の壁画は、香川小児病院の患者がケアスタッフと一緒に廊下に描いた壁画を基にした(協力作家:マスダヒサコ)

森さんが、アートの導入を進言したのは、自身の体験が大きく影響している。21年前に突然、最愛の夫を心筋梗塞で失ったのだ。

“地獄のような苦しみ”にもがきながら、夫が遺(のこ)したカメラで2人の幼子を撮影し続けた。すると、心の中の痛みが少しずつ軽減したという。「写真表現は自分の中の矛盾や痛みにも居場所を与え、アートというフィールドはありのままの私を受け入れ、やがて生きる希望を生み出してくれた」と振り返る。

重心在宅支援通園センターの壁は白一色だったが、スタッフと利用者の手で明るい空間に模様替えした(協力作家:マスダヒサコ)

問題点を痛みと捉え、アートで改善する

開設から10年余りが過ぎたセンター内を歩くと、あちこちに優しさが可視化されたアートに出会う。それぞれが制作された背景を知ると、関わった人々の気持ちがさらに伝わってくる。

病院の前庭には小さな木の家が置かれ、その傍らの立て札には「しばふのなかには、こびとがすんでいます。しばふのなかにははいらないでください」「こびとはみえるひとと、みえないひとがいます」と書かれている。これも、芝生が踏み荒らされた際に設置したもの。壁画同様、立ち入る人が減った上に、子どもの患者には人気の場所となった。

前庭の小人の家と立て札(協力作家:早渕太亮)

院内に19カ所もあるのが、廊下の壁に埋め込まれた家型の飾り棚「ニッチ(くぼみ)」。木の扉が付いたものもあり、それを開けると手芸作品やメッセージカードなどが隠されている。ギフトのつくり手は約200人ものボランティアで、病院を訪れた人が自由に持って帰れるという。

フロアに設置したニッチは、患者との対話から生まれた

扉の中に何が入っているかは、開けてみてのお楽しみ

この扉付きのニッチには、ある少女の思いが反映されている。手術を受ける時、看護師が枕元に置いてくれたぬいぐるみに勇気づけられたという彼女。しかし手術後には、返さなければならず、悲しい思いをした。そこで手術を控える子のためにと、ぬいぐるみを手作りするようになったそうだ。

ただ、彼女の胸中は「誰かの役に立ちたいけど、お礼などを言われるのはプレッシャーになる」という複雑なものだった。だから森さんは、こっそりとプレゼントを忍ばせることができるニッチを考案。すると、別の無口な少女も、自ら編んだミサンガを提供するようになった。それをきっかけに、徐々に心の内を語り始め、闘病しながらプレゼント作りに励んだという。

「アート活動を通じて行われる目に見えない交流は、明日を生きるエネルギーになる」と語る森さんのオフィスには、ボランティアが手作りしたギフトがあふれかえっている。この部屋に患者や医療スタッフが気軽に立ち寄り、悩みを打ち明けることで、次のアート活動のアイデアが生まれるのだ。

森さんのオフィスに持ち込まれた手づくりギフト

医療スタッフの思いも表現

数々のアート活動の中でも、森さんの意識を大きく変えたのが、地下の霊安室から駐車場までの通路の壁画である。

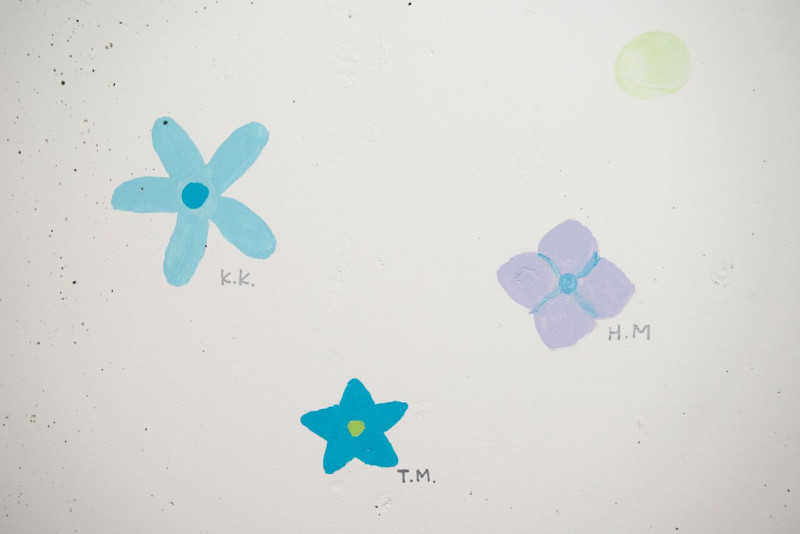

看護部長から「コンクリートの壁は殺風景で寂しい」という相談を受けた森さんは、クリエイターの協力を得ながら対話を繰り返し、「お見送りの花を手向ける」意味を込めて、177人の職員に青色の花を描いてもらった。

職員が祈りをこめて描いた地下室の壁画(協力作家:島田玲子)

壁画の制作中に感極まって泣きながら描いた職員、完成後に「廊下を通った遺族から感謝された」と涙を流す看護師などがいた。森さんは、患者やその家族だけでなく、当事者の悲しみを自分のことのように受けとめている病院スタッフにも、同様にケアが必要だと気付かされたという。

「この病院では全員参加型で、一緒に環境づくりをしている。医療スタッフの切実な思いが表現されているからこそ、患者さんやその家族も、見えないところでケアされたと感じてくれるのだと思う」

花を描いた職員のイニシャルが入っている

病院の外でも“痛み”の緩和を目指す

現在、森さんは病院内で感じる痛みだけでなく、“院外での痛み”の改善にもアートを取り入れようとしている。その第一歩となるのが、子どもを亡くした家族のグリーフ(喪失による悲嘆)ケアだ。

森さんは、子どもの死を検証して予防策を提言する「チャイルド・デス・レビュー制度」の研究者、近親者の死を体験した当事者、病院スタッフたちと共に、遺族の悲しみに寄り添えるようなメッセージを添えた「グリーフケア・カード」を制作。また、スマートフォンでも様々なアートや自然の風景に出会えるようにとアプリも開発し、試験的に運用をスタートする。

たくさんの痛みを内包している病院。そこで、自らが希望を見いだすきっかけとなったアートを通じ、森さんは今日も誰かの痛みを受けとめ、希望の道筋を照らすべく、さまざまな人との対話を続けている。

アプリ向けにつくった大きなクスノキの前で

撮影=コデラ ケイ

バナー:グリーフケア・カードやアプリを共に開発した当事者や研究者たちと

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。