目次

-

電力需要増加と脱炭素 両立させるには

-

原子力発電の位置づけ 大きく転換

政府は日本の電力政策の骨格となるエネルギー基本計画を3年に1度見直していて、17日、開かれた審議会で新しい計画の素案を示しました。

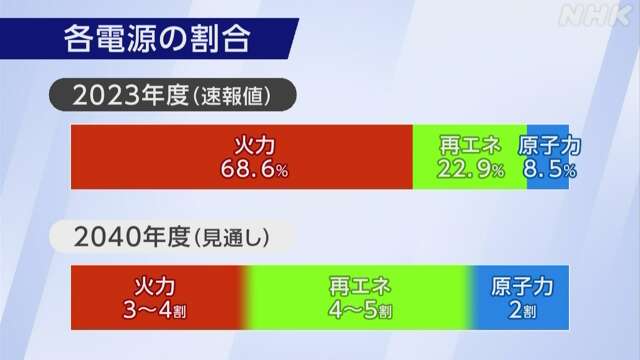

この中では、2040年度の発電量全体に占める各電源の割合が、

▽再生可能エネルギーは「4割から5割程度」、

▽火力は「3割から4割程度」、

▽原子力は「2割程度」になるとしています。

3年前に策定された計画では、2030年度の時点で、再生可能エネルギーの割合は「36%から38%」になるとしていましたが、今回の素案では、これをさらに引き上げ、初めて最大の電源と位置づけています。

また、原子力については、東京電力・福島第一原発の事故以降、エネルギー基本計画に、一貫して盛り込まれてきた「可能な限り依存度を低減する」という文言は明記せず、再生可能エネルギーとともに最大限活用していく方針を示しました。

さらに、廃炉となる原発の建て替えの条件をこれまでより緩和するとともに、次世代型の原子炉の開発を進めることなども盛り込まれました。

AIの普及などを背景に今後、電力需要が増えると見込まれる中、政府としては、脱炭素と電力の安定供給の両立を図るためには、原子力の活用が欠かせないと判断した形ですが、原発の安全性に対する懸念は根強いだけに、いかに国民の理解を得ていくかが課題となります。

電力需要増加と脱炭素 両立させるには

今回の改定にあたっては、電力需要の増加と脱炭素を両立させる道筋をどう描くかが焦点のひとつとなっていました。

日本の電力需要は、人口減少や省エネの浸透などを背景に2007年度をピークとして減少傾向にありましたが、AIの急速な普及に伴い、今年度からは増加に転じるとみられています。

一方で、政府は、2050年に温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする目標を掲げていて、電力の脱炭素化も進めていく必要があります。

今回の素案は、2040年度の時点で電力需要は最大2割程度、増える一方で、温室効果ガスの排出量を2013年度に比べて73%減らすことを前提に策定が進められました。

その結果、素案では、再生可能エネルギーと原子力をともに脱炭素に効果の高い電源として最大限、活用し、2040年度の時点で再生可能エネルギーを最大電源とする方針を盛り込みました。

政府としては、今回のエネルギー基本計画を通じて、国際社会に対し、脱炭素に積極的な姿勢を発信するとともに、民間企業に対し、再生可能エネルギーと原子力への投資拡大を促したい考えです。

原子力発電の位置づけ 大きく転換

今回の素案では、これまでのエネルギー基本計画から原子力発電の位置づけを大きく転換しています。

東京電力・福島第一原子力発電所の事故の前、2010年に策定されたエネルギー基本計画では、原子力発電を、二酸化炭素を排出せず、経済的にも優れた「基幹エネルギー」と位置づけ、原発の新増設を推進する方針などが明記されていました。

しかし、原発事故を受けて原子力政策は大きく見直され、2014年に策定されたエネルギー基本計画では、「原発の依存度を可能な限り低減する」という文言が明記されました。

その後、エネルギー基本計画は、2018年と2021年の2度、改定が行われましたが、「可能な限り依存度を低減する」という文言は、一貫して盛り込まれてきました。

ところがロシアによるウクライナ侵攻をきっかけにエネルギーの安定供給に対する意識が一気に高まります。

去年2月に閣議決定された「GX=グリーントランスフォーメーション実現に向けた基本方針」では、エネルギーの安定供給と脱炭素社会の実現を両立させるため、原発を最大限、活用する方針が打ち出されました。

また、廃炉になる原発の建て替えについても、同じ敷地内であれば容認する方針が盛り込まれました。

さらに今回のエネルギー基本計画の改定にあたっては、経済界から、「依存度を低減する」という文言が残り続けることで、原子力産業への新たな投資が手控えられ、若い人材も集まりにくくなっているとして、文言を削除するよう求める声が挙がっていました。

こうした中で今回の素案では、「依存度を低減する」という文言は明記せず、代わって、「特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバランスのとれた電源構成を目指していく」という文言が盛り込まれました。

また、原発の建て替えに関しても、敷地内に限定せず、同じ電力事業者が保有していれば別の原発の敷地内でも建て替えを容認する方針が明記されました。

これによって、廃炉になる原発の敷地内に建て替えのスペースがなくても、別の原発の敷地で建設することが可能となります。

経済産業省によりますと、原発の運転開始から60年で廃炉にする場合、建て替えが進まなければ原発の設備容量が2030年から2050年の20年間で、およそ4割減少すると試算しています。

原発の建設には、調査段階を含めるとおよそ20年かかるとされることから、政府としては、今回の計画で「依存度を低減する」という文言を盛り込まず、建て替えの条件も緩和することによって、電力事業者の動きを加速させる狙いがあります。

電源構成の変遷は

エネルギー基本計画で示される将来の電源構成は、政府にとっては、目指すべき「目標」という意味合いもあります。

直近の2023年度の電源構成は、

▽火力が68.6%、

▽太陽光や風力のほか水力も含めた再生可能エネルギーが22.9%、

▽原子力が8.5%となっています。

3年前に策定したいまのエネルギー基本計画では、この電源構成を2030年度には、

▽火力を41%に、

▽再生可能エネルギーを36%から38%に、

▽原子力を20%から22%にするとしていました。

さらに、今回の素案では2040年度の電源構成で、再生可能エネルギーを最大電源とする絵姿を見せることで、政府として、再生可能エネルギーの導入拡大を後押ししていく姿勢を一段と明確にした形です。

また、今回は、脱炭素に関する技術革新がどの分野でどこまで進むか、予測しづらいとして、いずれの電源の割合もこれまでより幅を持たせた形としたことも特徴です。

ただ、再生可能エネルギーの導入ペースが鈍化している現状を踏まえ、エネルギー基本計画で示す将来の電源構成に対しては、「現実的でない」といった批判の声も上がっていて、政府としては、今後、目標達成に向けた道筋をより具体的に示していくことが求められます。

- 注目

再生可能エネルギー 期待と課題は

国内の発電量全体に占める再生可能エネルギーの割合は水力も含めると現在、2割程度で、今回の素案で示した目標を達成するためには、新たな技術の実用化がカギとなります。

こうした中で期待が集まっているのが、「ペロブスカイト太陽電池」と「浮体式」洋上風力です。

ペロブスカイト太陽電池は、薄くて軽く、折り曲げられるのが特徴で、建物の壁面などにも設置できます。

また、主な原料のヨウ素は国内で調達できることから、サプライチェーンを海外に依存する必要がなく、経済安全保障の観点からもメリットがあると指摘されています。

一方、「浮体式」洋上風力は、風車の土台を海底に固定するのではなく、海に浮かべるタイプの風力発電です。

遠浅の海域でなくても設置できることから、日本に適しているとされ、陸地から離れた海域であれば、風車を大型化し、1基あたりの発電量を大きくすることもできます。

政府は、これらの技術の実用化を後押ししようと、財政支援や制度改正なども検討しています。

ただ、太陽光や風力は

▽天候によって発電量が左右されるうえ、

▽現在は火力などに比べてコストも高いという課題があります。

雨の日や風が吹かないなど太陽光や風力による発電量が十分でない時は、火力などのほかの電源で補う必要があり、そのためのコストもかかってきます。

こうしたことから、経済産業省の試算では、2040年度の時点で、「事業用の太陽光」の発電にかかるコストは、付随するコストもあわせると、1キロワットアワーあたり最大で36.9円と、原子力の2倍以上に高くなるケースがあり得るとしています。

このため、再生可能エネルギーのさらなる普及拡大に向けては、

▽量産化の技術を確立し、製造コストをさらに引き下げるとともに、

▽蓄電池の整備などによって太陽光や風力による電気をためておける仕組みを広げていく必要性なども指摘されています。

石炭火力 “一定程度活用され続ける可能性”

今回の素案では、火力発電について、温室効果ガスを排出するという課題はある一方で、現在、発電量の7割を占め、天候などに左右されやすい再生可能エネルギーの不安定さを補うなど、「重要な役割を担っている」としています。

その上で、先進国を中心に休止や廃止の動きが相次いでいる石炭火力発電については、国内では今後も、一定程度、活用され続ける可能性があることを示しています。

非効率な石炭火力については段階的に削減していく方針を明記する一方で、2040年度までに具体的にどこまで減らすかの見通しは示さず、電源構成では、LNG=液化天然ガスや石油なども含めた火力発電全体の割合のみを示しました。

二酸化炭素を回収し、地中に埋める「CCS」といった新技術の導入で、一定程度、活用され続ける可能性があるほか、逆に水素技術の進展で一気に休廃止が進む可能性もあるなど、石炭火力の削減ペースが予想しづらいためだとしています。

一方、LNG火力については、石炭火力より二酸化炭素の排出量が少なく、当面、重要な電源の一つだとして、産出国との間で長期契約を結ぶなど今後もLNGを安定的に確保していくことの必要性が打ち出されました。

- 注目

電源別の総合的コスト試算 原子力がLNG火力を下回る

今回の計画の策定にあたって政府が行った電源別の総合的なコストの試算では将来、原子力が現在、主力のLNG火力のコストを下回るとしています。

2040年度時点での発電にかかる電源別の総合的なコストの試算では、1キロワットアワーあたりのコストは、

▽現在、発電量が最も多いLNG火力が20.2円から22.2円、

▽原子力が16.4円から18.9円、

▽事業用の太陽光が15.3円から36.9円、

▽洋上風力が、18.9円から23.9円になるとしています。

3年前の試算で、2030年度の時点でLNG火力を、最も安い電源としていましたが、LNGの価格高騰や環境対応の費用などを見込み、前回より大幅に引き上げました。

一方、原子力は、テロ対策の費用などが増える一方で、安全対策の進展で事故対応の費用は従来の想定より引き下げられるとし、LNG火力より安くなるとしています。

再生可能エネルギーは、導入が進んだ場合、不安定さを補うコストがかさむとして、導入状況に応じて幅を持った形としています。

新しい計画では、原子力は「他電源と遜色ないコスト水準で変動も少ない」とも明記していて、コスト面での原子力の優位性を強調した形となっています。

ただ、原発をめぐっては、建設コストが想定以上に膨らむ可能性や、事故発生時の賠償費用などは事前に予測しづらいといった指摘も出ています。

海外の発電状況は

温暖化対策で世界をリードしてきたヨーロッパでは、すでに再生可能エネルギーによる発電量が全体の4割を占める国もあります。

経済産業省によりますと、2022年の時点で

▽ドイツは、水力を除く再生可能エネルギーによる発電量が全体の40.7%を占めているほか、

▽イギリスでも40.2%を占めています。

また、ヨーロッパの国々では、石炭火力発電の廃止に向けた動きが相次いでいて、

▽イギリスでは、2024年9月で、国内の火石炭力発電所をすべて廃止したほか、

▽イタリアは2025年まで、

▽フランスは2027年まで、

▽ドイツは遅くとも2038年までに廃止する方針を示しています。

ただ、こうした脱炭素に向けた取り組みを見直す動きも出ています。

ことし9月に公表されたEU=ヨーロッパ連合のレポートでは、脱炭素に向けた対策の見直しを迫り、化石燃料のひとつ「天然ガス」の重要性を指摘しました。

また、アメリカでも、次期大統領に、石油や天然ガスなどの化石燃料の増産を支援する考えを示しているトランプ氏が就任することで、エネルギー・環境政策が転換されるとの見方が強まっています。

さらに、アメリカでは、急増する電力需要に対応するため原発を活用する動きが広がっています。

ことし9月には、IT大手のマイクロソフトが東部にあるスリーマイル島原発から電力の供給を受けることが明らかになりました。

また10月には、グーグルが原発の開発を進める企業から電力を調達すると発表したほか、アマゾンも原発の開発に関わる企業に対して投資を行うと発表しています。

一方、新興国では、依然として石炭火力の活用が盛んで、経済産業省によると2022年の時点で、インドは石炭火力による発電量が全体の71.8%を占めているほか、中国は61.8%、インドネシアは61.6%を石炭火力が占めています。

原発を新たに建設 課題はコスト

原発を新たに建設する場合、課題になるのが建設費などのコストです。

経済産業省が今回のエネルギー基本計画の見直しに向けて行った試算では、2040年時点で新たに運転を始める原発の発電コストは、直接、発電にかかるコストと付随するコストを合わせて1キロワットアワーあたり16.4円から18.9円でした。

具体的には、

▽原発の建設費や

▽運転を維持するための人件費など、発電に直接関わるコストに加えて

▽核燃料サイクル費用や

▽事故を起こした際に対応する費用、それに

▽原発が立地する地域などに交付される費用などが織り込まれています。

このうち、原発の建設費については、出力120万キロワットの原発をモデルに、1基あたり7203億円が計上されています。

前回=2021年に示した2030年度時点の試算では、原発の建設費は6169億円とされていて、今回=2040年度時点の試算は建設資材の高騰や人件費の上昇が反映された結果1000億円余り高くなりました。

ただ、原発の建設をめぐっては、建設地の調査開始から施設の完成までにおよそ20年かかるとされていてその間に

▽人材が不足したり部品や装置の供給が滞ったりすることによる建設期間の長期化や

▽金利の上昇やインフレ、それに、

▽規制の強化による追加の安全対策などでコストがさらに膨らむ可能性も指摘されています。

実際、海外で原発を建設している例をみますと、

▽フランスでことし9月に稼働したフラマンビル原発3号機では、建設コストが132億ユーロ、日本円で2兆円以上に、

▽イギリスで建設中のヒンクリー・ポイントC原発では、2基あわせて310億ポンドから340億ポンド、日本円でおよそ6兆億円から6兆5000億円となっています。

いずれも、原発1基あたりの建設費が数兆円にのぼっていて、背景には、工期が延びたことに加え、長期間、建設経験が無かったことによる部品製造企業の減少や技能の低下などがあると指摘されています。

国内でも、電力自由化以前は、原発の建設から廃炉までにかかるコストをすべて電気料金で回収できる「総括原価方式」という仕組みがありましたが、自由化以降は、確実にコストを回収する仕組みがなくなり、投資判断が難しくなっています。

大手電力会社でつくる電気事業連合会は、巨額の初期投資が必要なうえ、事業期間が長期にわたることから投資を回収できなくなるリスクが大きいとして、政府に対し、民間の投資を後押しする仕組みの検討を求めています。

政府は、原発を含む脱炭素電源への投資を促すため、電気の小売り事業者の負担で原則20年間は費用に応じた固定収入が保証されるようにする制度を2023年度から始めましたが、これに加えて、コストの上昇分を回収できる仕組みについても検討するとしています。

原子力発電の割合「2割程度」 現状では実現見通しは立たず

エネルギー基本計画の素案では、2040年度の電源構成で、原子力発電の割合は、いまの計画で2030年度の割合としている「2割程度」を維持するとされましたが、現状では、実現の見通しは立っていません。

2023年度の国内の発電量のうち、原子力発電の割合は8.5%と、2012年度以降で最も高くなったものの、「2割程度」の半分にも届いていません。

「2割程度」を達成するためには、30基程度の原発が稼働することが必要となりますが、国内に33基ある原発のうち、東京電力福島第一原発の事故のあとに再稼働したのは、2024年相次いで再稼働した

▽宮城県にある女川原発2号機と

▽島根県にある島根原発2号機を加えても14基にとどまっています。

再稼働していない19基の原発のうち、

▽新潟県にある柏崎刈羽原発6号機と7号機、

▽茨城県にある東海第二原発の3基は、原子力規制委員会の審査に合格しているものの、地元の同意が得られていないことなどから再稼働の時期は見通せていません。

このほか7基は、規制委員会による審査中で、残る9基は審査を申請していません。

いまある原発を使い続けるとすると運転期間の長期化も見込まれ、2040年までには4基が運転開始から60年を超え、2040年代のうちにあわせて13基が60年を超えることになります。

2023年法律が改正され、最長60年とされてきた原発の運転期間から、原子力規制委員会の審査などで停止していた期間を除外することで、実質的に60年を超えて運転することが可能になりましたが、それでも2040年代には廃炉になる原発が出てくる計算です。

このため、2040年代以降も原子力発電の割合を維持するには、新規の建設が必要になります。

今回のエネルギー基本計画の素案では、原発の新規の建設について、廃炉となった原発の建て替えを念頭に、同じ電力会社の原発敷地内で次世代型の原子炉の建設を進める方針が明記されました。

国内では、現在、3基が建設中ですが、原発事故の前には、このほかに6つの電力事業者があわせて8基の原発を新たに建設する計画を示しています。

具体的には、

▽東北電力の東通原発2号機、

▽東京電力の東通原発2号機、

▽中部電力の浜岡原発6号機、

▽中国電力の上関原発1号機と2号機、

▽九州電力の川内原発3号機、

▽日本原子力発電の敦賀原発3号機と4号機です。

このほか、具体的な計画は示されていませんが、関西電力は、2010年から2011年にかけて美浜原発1号機の後継機を建設するための地質調査を行っていて、原発事故後に中断されています。

また、今回の素案で示された、同じ電力事業者が保有する別の原発の敷地内での建て替えを可能とする方針が適用されるケースとしては、佐賀県にある玄海原発の1号機と2号機が廃炉になっている九州電力が鹿児島県の川内原発で計画している3号機のケースが当てはまります。

ただ、原発の建設地の調査開始から施設の完成までにはおよそ20年かかるとされるほか、国内で最後に新規の原発が運転を開始してからすでに15年がたち、建設のノウハウなどの継承も課題となっていて、実際にどれだけの原発がつくられるかは不透明です。

大熊町長 “事故の教訓 政策に生かしてもらいたい”

東京電力福島第一原子力発電所が立地し、原発事故の影響で今も多くの住民が避難している大熊町の吉田淳町長は、「ウクライナの戦争や原油価格の高騰などさまざまなことがあって国民の皆さんに安定した電力が供給できるかということを考えてのことだと思いますのでそこについてはわれわれがどうこう言うことはできません。一方で、13年前の原発事故があったことを絶対に忘れずに、事故から学んだ教訓を政策に生かしてもらいたい」と話していました。

橘官房副長官“脱炭素化進め エネルギー自給率高めること重要”

橘官房副長官は記者会見で「電力需要の増加が見込まれる中、脱炭素化を進めながらエネルギー自給率を高めることが重要だ。また、原子力については安全性の確保を大前提に、地元の理解を得ながら最大限活用するのが、一貫した政府の方針だ。今後、エネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に向けた政府としての方向性を含め、議論を続けていきたい」と述べました。

福島ではさまざまな意見が

17日政府が公表した新しいエネルギー基本計画の素案について、福島市のJR福島駅前ではさまざまな意見が聞かれました。

福島市の70代の男性は「エネルギーは生活に欠かせないものなので、福島県だからという観点ではなく世界や日本全体を見て考える必要があるし、時代とともに変わるものなので文言を変えたこと自体に問題ないと思う」と話していました。

二本松市の60代の男性は「東日本大震災で原発は絶対安全だという神話は崩れたし、災害が多い日本ではまた何が起こるかわからないので、本当はゼロにしてほしいがそれは難しいだろうから、できるだけ減らしてほしいとしか言えません。ひと言でいうと残念ですが、毎日電気を使っているのでしょうがないと思う反面、どうにかならないものかと思います」と話していました。

福島市の70代の女性は「勉強をしているわけでもなく専門的なことはわからないので原子力の代わりをどうすればいいのかまではわからないけど、いくら便利でも危険なものはない方がいいと思うのでできる限り減らしてほしい」と話してました。

浪江町から避難の男性“いずれは原発依存しないようにできたら”

13年前の原発事故で町の全域に出された避難指示により、福島県浪江町から避難した金山修造さん(64)は、いまも避難先の福島市で暮らしています。

浪江町にあった自宅は大津波の被害にあったこともあり町に戻ることは考えていないといいます。

金山さんは避難した当初は原子力に反対する気持ちが強かったといいますが、原発事故からまもなく14年がたつ今は、一部、原子力に頼ることもやむをえないと考えるようになったといいます。

金山さんは「最初は絶対に反対で、“おれのふるさとを奪った”と思っていたが、いつまでも反対では進まないと思い、考えが変わりました。賛成、反対はあまり言いたくないが、子どもたちの未来を考えると脱炭素を進めるため原子力も使いながら、いずれは再生可能エネルギーに転換し、原発に依存しないようにできたらいいと思う」と話していました。

そのうえで、浪江町など避難指示が出された自治体ではふるさとを追われ、帰りたくても帰れない人が大勢いるとして、「せっかく素晴らしい土地に生まれて魚釣りをしたり山菜を採ったりいいふるさとだったのですが、たいへんな思いで避難をして13年になります。福島のようになってほしくないという思いもあるので、エネルギーの問題をどうしたらいいかと考えると難しいです」と話していました。

経済同友会 代表幹事「エネルギー事情考えた上での現実的判断」

政府が新しいエネルギー基本計画の素案の中で、原子力も最大限、活用していく方針を示したことについて、経済同友会の新浪代表幹事は「日本のエネルギー事情をしっかりと考えた上での現実的な判断だと思う。やはり原子力発電は安全でないといけないし安心でないといけない。それを担保しながら、原子力の割合を2割に持っていくという意志が示された」と述べて、歓迎しました。

一方で、「原発を再稼働するうえで立地する地元の理解、地元への貢献というのを産業界も考えないといけない。また、原発の運転期間が長期化する中で、新しい原子炉や技術を導入することに対する国民的な賛同はまだ得られていないと思う。より安全でレベルの高い技術を使えるようにするためにも、次の段階の議論が必要な時期に来ている」と述べました。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。