みらいⅡの北極海での観測活動のイメージ=海洋研究開発機構提供

日本初となる砕氷機能を持つ北極域研究船「みらいⅡ」の建造が本格化しています。海氷の減少傾向が続く北極域は、気候変動の最前線の現場として注目度が高まっています。みらいⅡは、国内の研究船が入れなかった北極点付近の海氷域まで北上して観測できることが最大の特徴で、2026年11月の完成を予定しています。海洋や大気、海氷などのデータを拡充して気候変動の仕組みを理解し、将来予測の精度向上につなげるなど温暖化対策への貢献が期待されます。(榊原智康) 「通常は全部鉄でできていますが、この白い部分にはステンレスの板が張られています」。横浜市磯子区のジャパンマリンユナイテッド(JMU)横浜事業所磯子工場で4月19日、みらいⅡの建造現場の見学会が開かれました。船体は85のパーツに分けて造り、9月から建造ドックで組み立てます。公開されたのは船尾部分など。担当者は、海氷に触れる部分の表面を腐食しにくいステンレスで覆うことで船にかかる抵抗を和らげられると説明しました。

公開されたみらいⅡの建造現場。船尾になる部分などが並んでいた。今後これらの部品を組み立て船体に仕上げる

みらいⅡは海洋研究開発機構が手がけ、21年にJMUに建造を発注しました。全長128メートル、幅23メートルで、97人が乗船できます。総建造費は339億円です。1月から同工場で建造を開始。25年3月に進水する計画です。北極域での初の研究航海は27年夏を目指しています。◆砕氷機能

日本の北極観測を現在担っている海洋機構の海洋地球研究船「みらい」は砕氷能力がなく、北緯75度付近までしか航行できません。一方、みらいの後継船となるみらいⅡは厚さ1・2メートルの氷を3ノット(時速約5・6キロ)で砕いて進む能力があり、夏季には北極点付近まで航行できるといいます。 海氷がある海域での航行性能については、国際船級協会連合が「ポーラークラス」と呼ばれる国際基準を定めています。より厚い氷の中を進める順に1~7までの7段階あり、みらいⅡは「4」に分類されます。ちなみに南極観測船「しらせ」は「2相当」、みらいは「7相当」とされています。 海洋機構の赤根英介・北極域研究船推進部長は「ポーラークラスを上げすぎると船が大きくなり、運航コストも上がる。北極海で十分に活動でき、かつ通常の海域でもちゃんと観測できるようにバランスを考え、クラスを選択した」と話します。 JMUは、しらせなど砕氷船を建造した実績があります。同社は津市の技術研究所内に氷を張ることができる「氷海水槽」を持っています。みらいⅡの設計でも、この水槽を活用して船の模型を使った試験を実施。氷の中をスムーズに航行できるよう船首部などの形に工夫を凝らしています。

日本の北極観測を現在担っている海洋機構の海洋地球研究船「みらい」は砕氷能力がなく、北緯75度付近までしか航行できません。一方、みらいの後継船となるみらいⅡは厚さ1・2メートルの氷を3ノット(時速約5・6キロ)で砕いて進む能力があり、夏季には北極点付近まで航行できるといいます。 海氷がある海域での航行性能については、国際船級協会連合が「ポーラークラス」と呼ばれる国際基準を定めています。より厚い氷の中を進める順に1~7までの7段階あり、みらいⅡは「4」に分類されます。ちなみに南極観測船「しらせ」は「2相当」、みらいは「7相当」とされています。 海洋機構の赤根英介・北極域研究船推進部長は「ポーラークラスを上げすぎると船が大きくなり、運航コストも上がる。北極海で十分に活動でき、かつ通常の海域でもちゃんと観測できるようにバランスを考え、クラスを選択した」と話します。 JMUは、しらせなど砕氷船を建造した実績があります。同社は津市の技術研究所内に氷を張ることができる「氷海水槽」を持っています。みらいⅡの設計でも、この水槽を活用して船の模型を使った試験を実施。氷の中をスムーズに航行できるよう船首部などの形に工夫を凝らしています。

みらいⅡの設計に向け、「氷海水槽」で実施した試験=津市のジャパンマリンユナイテッドの技術研究所で ©JAMSTEC/JMU

みらいと同様に大気、気象、海洋をオールラウンドに観測できる機器に加え、海氷を調べるための設備を整えました。氷の上に人や物を下ろせる「バスケット」と呼ぶクレーンや氷の厚さを測定できるセンサーを搭載。空中ドローンと水中ドローンを運用し、空と海中の双方から氷の厚さや形などのデータを取ることもできます。◆横断航海

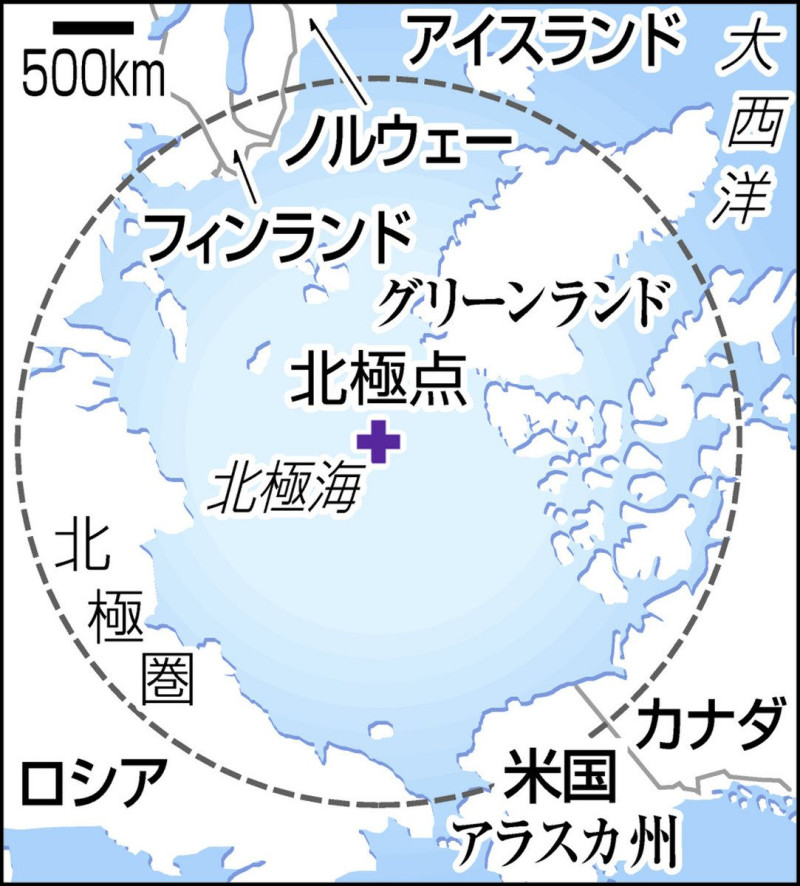

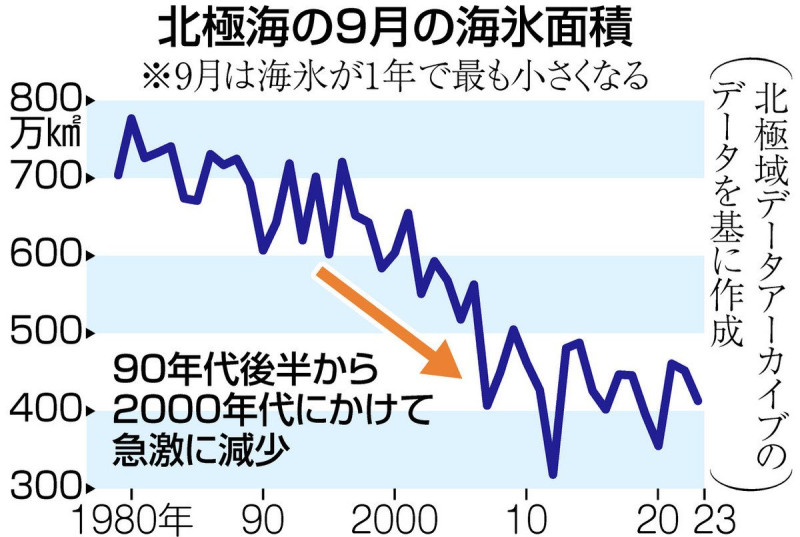

「北極は、温暖化が地球上で最も加速している地域です」。海洋機構の菊地隆・北極環境変動総合研究センター長は強調します。 北極の気温は地球全体の平均の約3倍の速さで上昇しています。海氷もどんどん減り続けています。北極域データアーカイブのデータによると、1年で最も海氷が小さくなる9月の面積の直近5年(2019~23年)の平均は415万平方キロメートルで、40年前と比べると4割以上減少しています=グラフ。これは日本の国土の8倍以上の面積にあたります。 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の最新予測では、50年までに少なくとも一度は海氷がなくなる年が出てくるとされています。このほか、韓国などの国際研究チームは昨年、30年代にも海氷がなくなる可能性があるとの予測結果を発表しています。 菊地さんは「みらいでは主に氷がなくなるとどんなことが起きるかを調べてきた。しかし、どうして氷がなくなるのかを知るには、氷の中に入って観測する必要がある」と説きます。 みらいは8~9月を中心に氷が溶けた太平洋側の北極海で観測を進めてきました。みらいⅡでは、厳冬期を除く5~12月ぐらいまで観測できる期間が延びます。航行しながらの観測だけではなく、海氷の中に一定期間とどまり、調査拠点として活動する「漂流基地観測」も可能になります。その場の氷の変化を定点観測できるメリットがあります。 さらに視野に入れているのが、北極点を通過する「北極海横断航海」です。これまでに米国やカナダ、中国などの研究船が成功しているといい、海洋機構はみらいⅡの砕氷能力で十分達成可能とみています。 菊地さんは「水温、塩分、炭酸系物質(溶存二酸化炭素など)などさまざまな基礎データをセットで取れる」と指摘。海氷が将来どうなるかの見立ては用いる予測モデルなどによってばらつきが大きいですが、データを充実させることで予測精度を高められると意義を語ります。

気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の最新予測では、50年までに少なくとも一度は海氷がなくなる年が出てくるとされています。このほか、韓国などの国際研究チームは昨年、30年代にも海氷がなくなる可能性があるとの予測結果を発表しています。 菊地さんは「みらいでは主に氷がなくなるとどんなことが起きるかを調べてきた。しかし、どうして氷がなくなるのかを知るには、氷の中に入って観測する必要がある」と説きます。 みらいは8~9月を中心に氷が溶けた太平洋側の北極海で観測を進めてきました。みらいⅡでは、厳冬期を除く5~12月ぐらいまで観測できる期間が延びます。航行しながらの観測だけではなく、海氷の中に一定期間とどまり、調査拠点として活動する「漂流基地観測」も可能になります。その場の氷の変化を定点観測できるメリットがあります。 さらに視野に入れているのが、北極点を通過する「北極海横断航海」です。これまでに米国やカナダ、中国などの研究船が成功しているといい、海洋機構はみらいⅡの砕氷能力で十分達成可能とみています。 菊地さんは「水温、塩分、炭酸系物質(溶存二酸化炭素など)などさまざまな基礎データをセットで取れる」と指摘。海氷が将来どうなるかの見立ては用いる予測モデルなどによってばらつきが大きいですが、データを充実させることで予測精度を高められると意義を語ります。 ◆国際連携

温暖化の進展に伴い、北極海での航路開拓など経済的な観点からも北極圏の重要性が増しています。 砕氷機能を備える研究船を持つ国は増えています。海洋機構によると、北極海に面する米国、ロシア、カナダなどだけでなく、非北極圏でも中国や韓国、ドイツ、英国などが保有。インドが新造する構想を掲げているほか、中国は3隻目の建造を進めているとされます。 みらいⅡは「国際研究プラットフォーム」と位置付け、日本の研究者だけではなく、外国の研究者に積極的に乗船してもらう計画を掲げています。共同での観測や研究を通じ、北極での日本のプレゼンス(存在感)を高める狙いがあります。 赤根さんは「各国と連携し、北極海を分担して観測し、データを共有して発信するプロジェクトを進めていきたい」と意欲を示しています。◆初代「みらい」は25年度で運用終了 旧むつ

海洋研究開発機構の海洋地球研究船みらい=写真、同機構提供=は老朽化のため、2025年度で運用を終えます。みらいは国内初の原子力船「むつ」を改造した船です。運用終了後について海洋機構は「引き取り手を探す必要がある」としています。 みらいは、むつから原子炉を撤去するなどし、研究船として1997年に就航。98年以降、26年間で21回の北極航海をしてきました。最も北上できたのは2010年の北緯79度11分です。 むつは1969年に進水し、74年に太平洋上で初臨界を達成しましたが直後に放射線漏れ事故を起こし、母港の青森県むつ市の大湊港に帰れないまま50日間、「漂流」を続けました。この後、母港を同市の関根浜港に移し、92年まで実験航海などを行いました。撤去した原子炉室は同市のむつ科学技術館で保管展示されています。

海洋研究開発機構の海洋地球研究船みらい=写真、同機構提供=は老朽化のため、2025年度で運用を終えます。みらいは国内初の原子力船「むつ」を改造した船です。運用終了後について海洋機構は「引き取り手を探す必要がある」としています。 みらいは、むつから原子炉を撤去するなどし、研究船として1997年に就航。98年以降、26年間で21回の北極航海をしてきました。最も北上できたのは2010年の北緯79度11分です。 むつは1969年に進水し、74年に太平洋上で初臨界を達成しましたが直後に放射線漏れ事故を起こし、母港の青森県むつ市の大湊港に帰れないまま50日間、「漂流」を続けました。この後、母港を同市の関根浜港に移し、92年まで実験航海などを行いました。撤去した原子炉室は同市のむつ科学技術館で保管展示されています。

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。