◆「法務省人権擁護局は人権機関の役割を果たしていない」

報告書は女性や障害者、LGBTQなど属性ごとに現状を指摘。先住民族については、固有の権利「先住権」を求めて提訴した訴訟に触れ、「アイヌ民族は日本の先住民族だと認めているのに、アイヌの権利を制限し、サケの捕獲も許可された企業にだけ利益をもたらしている」と国の再検討を求めた。

国連本部ビル

総括として「法務省人権擁護局は人権侵害の申し立てを調査することはできるが、国内人権機関の役割を果たしていない」とし、「国内人権機関の設立は重要な一歩だ」と踏み込んだ。 今回の勧告は厳しい内容だが、日本はこれまでも国連のさまざまな人権機関から勧告を受け続けてきた。だが、政府は勧告を突っぱね、日本社会も事実上、その姿勢を容認。「勧告を受け止める土台が社会全体で成熟してこなかったのでは」と上村氏は指摘する。◆権利回復は原則、「特権」ではない

そもそもマイノリティーとは何か。広辞苑には「少数派。少数民族」とある。だが「今は数だけの問題でなく、人権が保障されるべき社会的被排除者と捉えた方がいい」と上村氏。

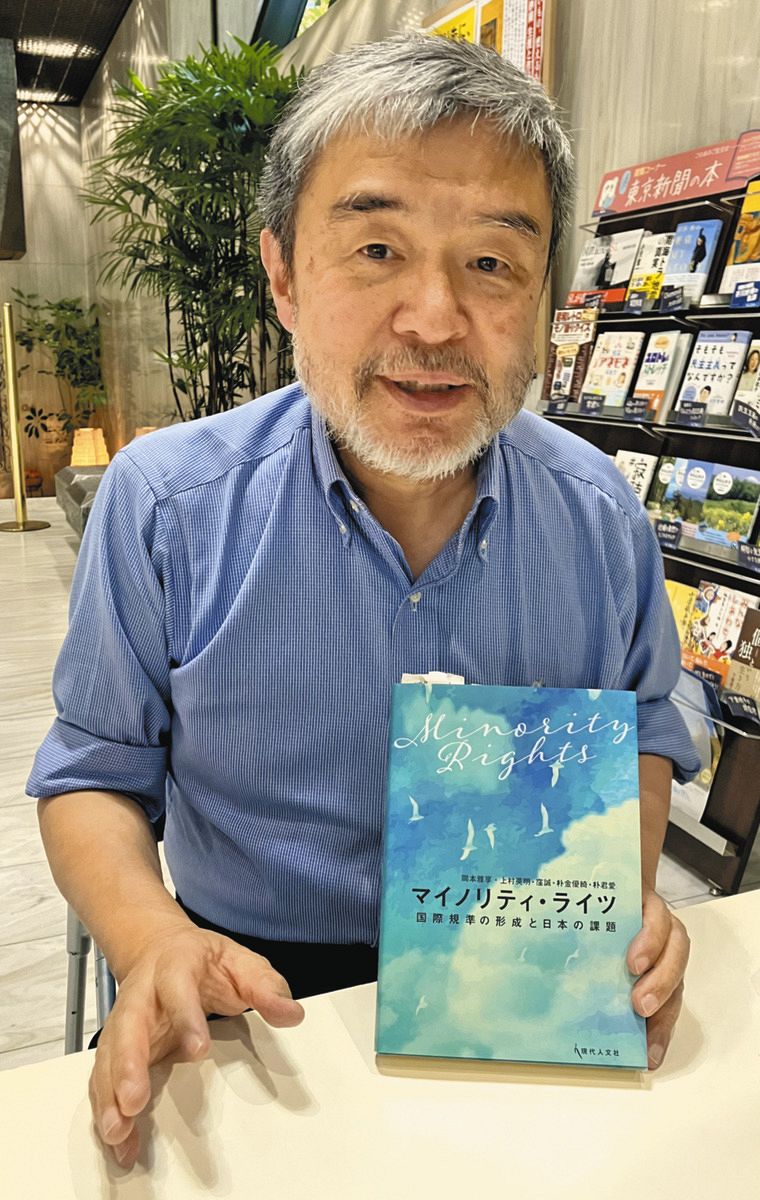

国際人権法研究者の上村英明氏

マイノリティーの概念が生まれたきっかけの一つを探ると、第1次世界大戦にさかのぼる。ポーランド独立回復の際、英仏が介入してポーランド領にドイツ人が残ることになり、こうしたマイノリティーにマジョリティーと同じ権利を保障する、としたのが起源という。 こうしてポーランド条約がひな型になり、少数民族条約が関係国と国際連盟との間で締結された。上村氏は「マイノリティーの権利は、マジョリティーと等しいという非差別の原則と、奪われた権利は回復されるという原則の2点が重要だ」と指摘する。 昨今、国内ではネット上を中心に「在日特権」「アイヌ特権」など、マイノリティーを攻撃する憎悪の扇動が横行する。上村氏は「権利回復の原則からいえば、マイノリティーの権利保障に政府の『特別措置』は必要だ。その意味で『特権』ではないし、100年前の議論から後退しているともいえる」と危惧する。 日本政府は当時、国際連盟の常任理事国として、少数民族の保護に深く関わり、欧州からの評価は高かった。だが第2次世界大戦後、マイノリティー・ライツや先住民族の権利が国連で進展する一方、日本はそれまでの見識と経験を捨て、マイノリティーの権利を否定してきた。◆国際スタンダードに真摯に向き合う時期

1980年に国連に提出した自由権規約の国内状況報告には「マイノリティーは存在しない」とまで言明。また、外務省はエスニックマイノリティーに「種族的少数民族」との公定訳を維持し、国際労働機関(ILO)駐日事務所も先住民族に「土民及び種族民」(107号)という日本語を充てている。

マイノリティー・ライツについて体系的な学び直しの必要性を訴える上村氏=東京都内で

上村氏ら5人の研究者は、このような現状を変え、国際スタンダードに真摯(しんし)に向き合う時期だと捉え、先住民族を含むマイノリティー・ライツがどのように国際基準として確立され、必要とされたのかを著書「マイノリティ・ライツ」(現代人文社)にまとめ、出版した。 上村氏は「マイノリティー・ライツを否定する個別の公人を批判することは重要だが、これを正当に議論する土台をつくることも求められている。国連の報告書を生かすためにも、マイノリティー・ライツを体系的に学び直す必要がある」と話した。 鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。