池の分厚い堆積層

元による日本侵攻時、実際に台風などで暴風が吹き荒れたのかどうか。この問いに対して、地質学の側面からアプローチした興味深い研究がある。

原口強・東北大学特任教授(当時は大阪市立大学准教授)の研究グループは2016年、熊本県・天草半島にある1周800メートルの淡水池「天草大蛇池(池田池)」湖底の地層調査を行った。東日本大震災を受けて、全国各地で池の地層から津波履歴を洗い直す調査の一環だった。

天草大蛇池(中央)は海岸(右)とほぼ接している(熊本県天草市文化課提供)

その結果、湖底から1.28メートル地下に63センチもの分厚い堆積層があることが分かった。池は砂州の堤防に守られているが、「大型台風や大津波、高潮などで海水が堤防を越えて池に流れ込むと、一緒に海底の砂も運ばれて池の底に砂の層ができる」と原口教授は話す。

分厚い堆積層には砂や近海の珪藻類の殻が混ざっており、「他の地点との比較から津波とは言えないが、少なくともかなり大規模な台風に襲われた跡」(同教授)と考えられた。炭素14を使った年代測定の結果、この堆積層は13世紀のものと判明。複数回ではなく、1回の台風で形成されており、史料とも突き合わせると、2回目の侵攻である「1281年の『弘安の役』当時のものではないか」と同教授らは結論付けた。

海底で元の軍船が発見された九州北西部の伊万里湾から、南に直線距離で約120キロに位置する池で、極めて強力な台風の存在が確認されたのだ。

神頼み

文永の役(1274年)はともかく、弘安の役では大規模な台風がやって来たのは事実だろう。それが「神風」と呼ばれたのは、歴史的な背景がある。

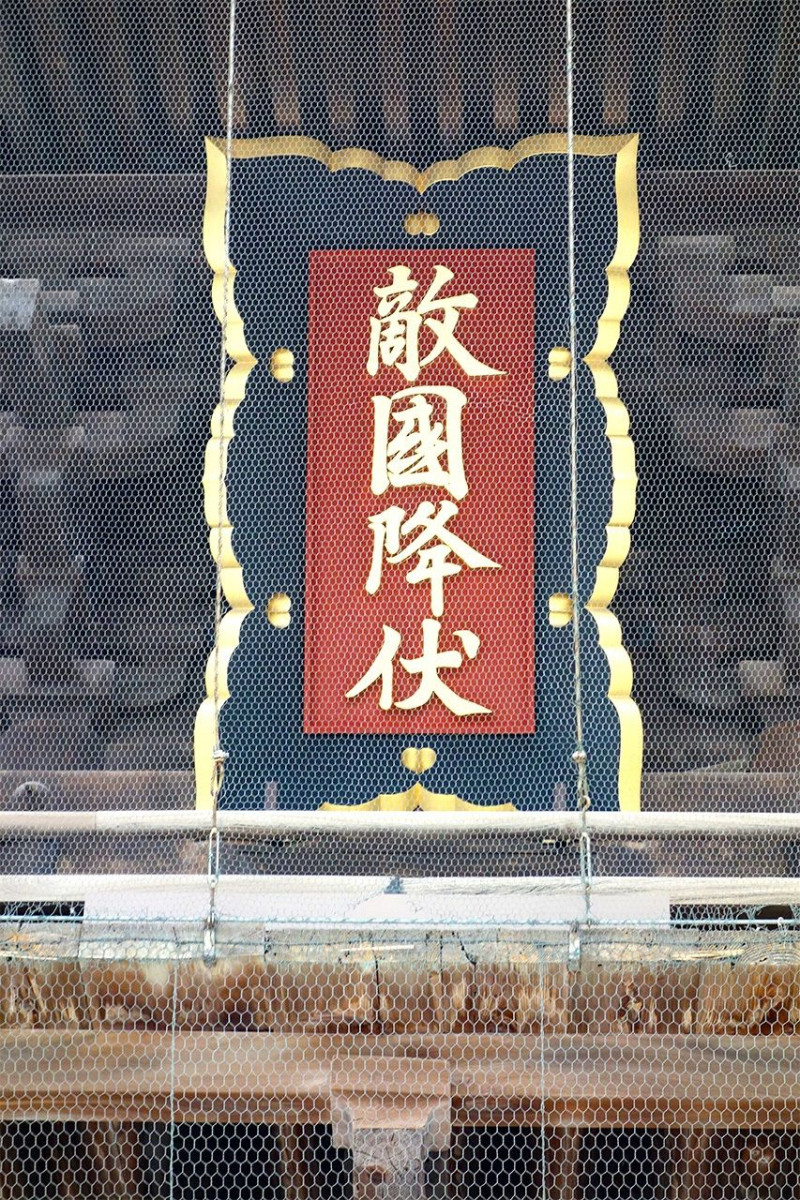

「勝運の神」として知られる福岡市東部の筥崎(はこざき)宮。参道の行き着く先の楼門を見上げると、「敵国降伏」と書かれた巨大な額が目に飛び込んでくる。筥崎宮は文永の役で上陸した元軍に焼き払われており、当時の亀山上皇は、この書を奉納。元に対する戦勝を祈願した。

「敵国降伏」と書かれた筥崎宮の額(筆者撮影)

蒙古襲来に対して、幕府や朝廷は武力だけでは対抗できないと恐れ、全国の寺院や神社に対し、「異国調伏(ちょうぶく、注・怨敵を下すこと)」の祈祷(きとう)を命じていた。まさに神頼みである。弘安の役では実際に台風による暴風が吹き荒れ、敵を撃退した。

伊万里湾に元軍が押し寄せたのが、たまたま8月の台風シーズンであり、暴風被害に遭ったとしても全く不思議ではない。だが、気象学など存在しなかった当時、「祈りが通じたおかげで神が風を巻き起こした」と思い込むのも無理はない。神により外国から守られた「神国」との思想も芽生えた。

暴風の発生は、寺社勢力にとって幕府から恩賞を得る格好の機会とも映った。奈良・西大寺の高僧である叡尊(えいそん)が祈祷中に暴風が吹き荒れた、といった記録など祈祷の「成果」を訴える材料には事欠かず、寺社は盛んにアピールした。当時の寺社は武士らに所領の荘園を食い荒らされていたが、恩賞として宇佐八幡宮など各地で所領の回復が実現した。こうして後の時代に神風伝説は流布された。

ただし、「神風」らしき存在を言い張ったのは寺社勢力だけであって、「屍(しかばね)を乗り越え戦った武士にそんな感覚はなかった」(服部英雄・九州大学名誉教授)。武士は功労者のはずなのにほとんど恩賞を得られず、不満を募らせ、約50年後の鎌倉幕府滅亡の遠因となった。

「蒙古襲来650年」はどう扱われたか

それから600年以上の時を経て、「神風」もあって外敵の元を退けたという伝承は、日中戦争や太平洋戦争時の軍国主義の下で国威や戦意の発揚に利用された。

1931(昭和6)年は、関東軍が南満州鉄道を爆破し、満州事変の発端となった年。ちょうど弘安の役から650周年にも当たる。「満蒙の危機」が叫ばれる中、「国民精神を作興する(奮い起こす)」という趣意書の下、全国的に元寇(蒙古襲来)記念行事が行われた。当時の鹿児島新聞によると、鹿児島での式典では「陸軍中将佐多武彦が講話を行った。ついで元寇の歌を斉唱」(※1)したという。

一方、学校教育では元寇はどのように取り上げられたのだろうか。戦前の1903(明治36)年から1945(昭和20)年までは国定教科書制度(終戦直後の暫定期を除き計6期)だった。『日本教科書大系 歴史近代編』によれば、初等教育の歴史教科書に「神風」が登場したのは、全体主義化が進んだ第4期(1934年3月~40年1月)だ。同期の教科書改訂には陸軍省が参画し、全体に「忠君愛国」教育の徹底が図られたという(※2)。

このうち元寇については、「にはかに神風が吹きおこつて、敵艦の大部分は沈没」とある。注目されるのは、神風だけではなく、執権・北条時宗は「非常な決心で」臨み、「国民(原文・國民)は皆一体(原文・一體)となつて奮ひおこり、上下よく心を合はせて」、強敵を追い払ったとも記されている点だ。

果たして鎌倉時代に「国民は皆一体」だったのだろうか。参戦した武士でさえ「恩賞と名誉のために戦い、味方同士で競り合ったのであり、『国を守る』意識はなかった」と、放送大学の近藤成一教授(日本中世史)は話す。国定教科書の記述は鎌倉時代の実態からかけ離れ、「『蒙古襲来』を当時の戦争敵国に例え、全国民の挙国一致・戦意高揚を促している」(三池純正著『モンゴル襲来と神国日本』洋泉社)と解釈できる。

不敗神話

ミッドウェー海戦を機に戦局が急速に悪化した太平洋戦争後半の第6期(1943年2月~45年8月)になると、元寇に関する教科書の記述は第5期(40年2月~43年1月)の約2.5倍と飛躍的に増えた。まさに戦時下の非常時版だ。元寇を扱った章の名前は「北条時宗」から「神風」に代わり、本文では「神国」との表現が前面に出てくる。焦りの裏返しだろうか、ヒステリックなまでに勝利を信じ込ませようとする考えが垣間見える。

第6期・国定歴史教科書『神風』の章の一部、出典:『日本教科書大系 歴史近代編』、国会図書館蔵

例えば、「大日本は神国(原文・神國)であります。風はふたたび吹きすさび、さか巻く数千の敵艦をもみにもんで」「かうした大難を、よく乗り越えることのできたのは、ひとへに、神国(同)の然らしめたところ」といった具合だ。鎌倉時代の蒙古襲来を題材としながら、いつの間にか戦意を鼓舞する内容になっている。

さらにこんな記述もある。「身を捨て命を捨てて、防ぎ戦ふわが軍のために、敵はじりじりと押し返されて行きます。この奮戦が神に通じ、博多の海に、波風が立ち始めました」。これも蒙古襲来の名を借りながら、太平洋戦争に命を捨てて戦うことを暗に強要し、やがてそれが勝利につながると言わんばかりだ。

『蒙古襲来と神風』(中公新書)の著者である九州大学名誉教授の服部英雄氏は、戦時下の歴史教科書について「学問は片隅に追いやられ、戦争目的のプロパガンダが前面に押し出されていった」と話す。学校教育だけではなく、新聞・ラジオ報道などもあって、「日本は神風が救ってくれる神の国であり、絶対に負けることがないという『不敗神話』を生んだ」

「神風」と書かれた鉢巻を締めて働く女性たち(『写真週報』より、服部英雄氏提供)

多くの人がこれを信じ込んだ。中には懐疑的な人もいたというが、一切の異論も許さないという全体主義の中で声を上げることもできなかった。「無謀な戦争を無批判に国民が支持し続けた背景の一つに、この不敗神話があった」と、服部氏は言う。

やがて敗色濃厚にもかかわらず、「突撃すれば必ず勝てる」と上官に促され、自らの命を賭した神風特攻隊の悲劇を生むことになった。

●道案内

- 筥崎宮:福岡市地下鉄箱崎線・箱崎宮前駅で下車すぐ。宇佐(大分県)、岩清水(京都府)とともに3大八幡宮に数えられる。

(※1) ^ 柳原敏昭『モンゴル襲来と近代の地域社会』(『日本歴史2002年9月号』掲載、吉川弘文館)

(※2) ^ 『太平洋戦争への道1931-1941』(半藤一利、加藤陽子、保阪正康編著、NHK出版新書)

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。