14億人超と世界一の人口を抱え、国内総生産(GDP)で日本を抜いて世界4位となる勢いのインド。都市部で急速な近代化が進む半面、農村部を中心に根強く残る伝統的な価値観が、生活水準向上の妨げになっているとの指摘がある。

生理を不浄なものと見なすこともその一つ。「経血は汚いものだから、生理中は家族から離れて生活しています」と話す女性は少なくない。インドでは生理用品の普及率は都市部でも3割程度にとどまり、多くの女性が不衛生な布や新聞紙、場合によっては木の葉をナプキン代わりにしている。

生理に関する情報や商品が不足している「生理の貧困」は、インドの女性たちの社会進出をも妨げている。ビジネスを通じて、この社会課題を解決しようと挑んでいるのが、ユニ・チャームだ。

2013年からインドの女子学生や農村部の女性などを対象に、生理の仕組みやナプキンの使い方を教える初潮教育を地道に進めてきた。教育を受けた女性は累計で60万人に上り、現在はほぼ毎日国内のどこかで授業を開いている。

単なるESG(環境・社会・企業統治)活動ではない。近くの商店に自社商品を置いてもらい、生理用品の普及を促すのと同時に販路を築く狙いがある。同社が初潮教育を実施した地域では、1店舗あたりの生理用品の売上高が農村部平均の約2倍に高まっている。

ユニ・チャームがインドに現地法人を設立し本格進出したのは08年。米プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)や米ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)といった競合する世界大手が参入して数十年が経過していたが、生理を巡る状況は大きく変わっていなかった。

同国特有の2つの壁がビジネスを阻んでいたことが背景にある。

1つは生理に対する情報不足。子供は母親から教えられることが一般的だが、そもそも生理用品の存在自体が伝わっていない。

有識者による初潮教育の必要性はかねて指摘されていたものの、非政府組織(NGO)の活動が中心で、特に地方の貧しい農村部で企業が自発的に動くことはまれだった。ユニ・チャームは前述の取り組みを先駆け的に進めてきた。

もう1つの壁が販路開拓の難しさだ。インドは「キラナ」と呼ばれる家族経営の零細商店が多く、同国小売業界の売上高の9割を占める。物流は未整備な上に、各商店に足を運ぶ「どぶ板営業」が欠かせない。新興国の中でもインド市場が最難関とされる一因だ。

生理用品で先行する世界大手では長らく、本国製品を持ち込むやり方が主流だったため、高額すぎてキラナで扱ってもらえなかった。現地生産した安価な少数包装品が各社から登場し、キラナが有望な販売チャネルとして認識されるようになったのはここ10年ほどだ。

卸先の商店立ち上げも支援

ユニ・チャームは21年から、女性向けにキラナの起業支援プロジェクト「ジャグリティ活動」を独自に始めた。初潮教育と同じように、インド各地を訪れて経営についての勉強会を開き、利益の計算方法や在庫管理のやり方などについて現地社員がレクチャーする。

支援を受けて300人以上の女性が実際にキラナを立ち上げた。もちろん、お得意様として自社商品を卸す。密な関係性を築いているため商品を他社製に乗り換えられるリスクは低く、現地で強固な販路を着々と拡大している。

実際、ユニ・チャームはインドでの生理用品のシェアを着実に伸ばし、都市部で先行するP&GやJ&Jを追い上げる。

インド法人で人事やカスタマーサービスを担当するプリティネギ部長は「私のキャリアでユニ・チャームは3社目だが、明確な社会貢献ビジョンを持つ点が他の企業と決定的に異なる。ビジョンに社内の全てのメンバーが深く共感していることが強み」と語る。

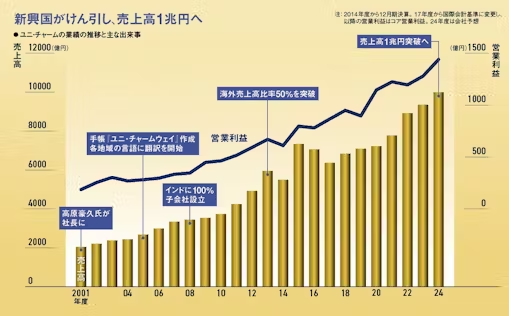

ユニ・チャームはタイやベトナム、インドネシア、ミャンマーなどでも生理に関する啓発活動を進めている。これらアジアのフェミニンケア事業が成長をけん引し、24年12月期の連結決算は初の売上高1兆円を突破する見通しだ。海外比率は7割近くに達する。

すぐには利益につながりにくい活動を地道に続けてきた成果が花開いた格好だ。生理用品や紙おむつなどの不織布・吸収体を扱う業界で、ユニ・チャームは世界3位、アジアでは1位の座に就いた。

社会貢献で現地社員巻き込む

現場の知恵を経営にいかすユニ・チャームの経営手法は「共振の経営」と呼ばれ、10年代に盛んに分析された。近年、この経営の再評価が進んでいる。コンサルティング会社、コーポレイトディレクション(東京・品川)の小川達大代表は「共振の経営は日本企業の王道ど真ん中の教科書として、まさに今参考にすべき戦略」と太鼓判を押す。

再評価のきっかけは中国企業の台頭だ。内需の成長鈍化により、中国企業は日本企業の牙城と呼ばれた東南アジアに猛烈な勢いで進出している。自動車を筆頭にあらゆる産業で中国企業との競争が激化し、これに勝ち抜くすべとして共振の経営が参考になるという。

同社の是枝邦洋マネジングディレクターは「社会貢献という誰もが理解できる目標を設定し、それに向けて内省と軌道修正を繰り返すことで現地社員を巻き込んだ一枚岩の組織が出来上がる。(アジアなどの)新興国市場ではこのシンプルな戦略が強い」と説明する。

ユニ・チャームのインドでの取り組みのように、非効率なことを地道に続けると10年単位の時間がかかる可能性があり、日本の社員を現地に派遣する方法では限界がある。だからこそ、現地社員の士気を高めて草の根的な活動を任せる必要があるということだ。

共振の経営は、高原豪久社長が創業者の父、慶一朗氏から経営を引き継いだ01年以降に力を入れ始めたものだ。経営層は現場の生の情報に触れ、現場は経営層の視野の広さを学ぶことで、知恵や工夫が振り子のように組織内を行き来する状態を目指す。

(日経ビジネス 朝香湧)

[日経ビジネス電子版 2024年10月21日の記事を再構成]

|

日経ビジネス電子版

週刊経済誌「日経ビジネス」と「日経ビジネス電子版」の記事をスマートフォン、タブレット、パソコンでお読みいただけます。日経読者なら割引料金でご利用いただけます。 詳細・お申し込みはこちらhttps://info.nikkei.com/nb/subscription-nk/ |

鄭重声明:本文の著作権は原作者に帰属します。記事の転載は情報の伝達のみを目的としており、投資の助言を構成するものではありません。もし侵害行為があれば、すぐにご連絡ください。修正または削除いたします。ありがとうございます。